La guerra en poesía. Orígenes.

Todos los ejércitos son iguales

la publicidad es fama

la artillería hace el mismo viejo ruido

el valor es atributo de los muchachos

los viejos soldados tienen los ojos cansados

todos los soldados escuchan las mismas viejas mentiras

los cadáveres siempre han atraído a las moscas.

(Todos los ejércitos son iguales, Hemingway)

Reflexiva, filosófica, trovadoresca, palaciega, amorosa, épica, elegíaca o tragicómica, la poesía ha sido a lo largo de la historia un poliedro de lo más diverso. Su campo de inspiración es tan amplio como la inquietud que motiva al ser humano. Por eso, podemos afirmar que tampoco ha sido nunca ajena al conflicto. Al conflicto humano en cualquiera de sus facetas. Incluida la guerra. Los clásicos greco-romanos y los héroes del medievo dedicaron cientos de versos a ensalzar las batallas de sus héroes.

En Grecia, la Ilíada fue una de las grandes obras de la literatura clásica, un poema épico escrito en hexámetros dactílicos y dividido en cantos. Se le atribuye a Homero y narra los eventos finales de la guerra de Troya. La Ilíada se inicia con la famosa invocación a la musa, en la que el poeta solicita inspiración divina para relatar la historia de Aquiles y la guerra de Troya. A lo largo de sus más de 15.000 versos, el poema presenta un profundo análisis de la psicología humana, los valores heroicos y las consecuencias de la guerra, convirtiéndose en un referente ineludible para la comprensión del mundo clásico. La guerra en la poesía épica suele ser el escenario donde los héroes demuestran su honor a través de actos de valentía, lealtad y sacrificio:

«¡Menelao Atrida, alumno de Júpiter, príncipe de hombres! Retírate, suelta el cadáver y desampara estos sangrientos despojos; pues, en la reñida pelea, ninguno de los troyanos ni de los auxiliares ilustres envasó su lanza a Patroclo antes que yo lo hiciera. Déjame alcanzar inmensa gloria entre los teucros. No sea que, hiriéndote, te quite la dulce vida.» Respondióle muy indignado el rubio Menelao: «¡Padre Júpiter! No es bueno que nadie se vanagloríe con tanta soberbia. Ni la pantera, ni el león, ni el dañino jabalí, que tienen gran ánimo en el pecho y están orgullosos de su fuerza, se presentan tan osados como los hábiles lanceros hijos de Panto. Pero el fuerte Hiperenor, domador de caballos, no siguió gozando de su juventud cuando me aguardó, después de injuriarme, diciendo que yo era el más cobarde de los guerreros dánaos; y no creo que haya podido volver con sus pies á la patria, para regocijar a su esposa y a sus venerandos padres. Del mismo modo, te quitaré la vida a ti, si osas afrontarme, y te aconsejo que vuelvas a tu ejército, y no te pongas delante; pues el necio solo conoce el mal cuando ha llegado.» Así habló, sin persuadir a Euforbo, que contestó diciendo: «Menelao, alumno de Júpiter, ahora pagarás la muerte de mi hermano, de que tanto te jactas. Dejaste viuda a su mujer en el reciente tálamo; causaste a nuestros padres llanto y dolor profundo. Yo conseguiría que aquellos infelices cesaran de llorar, si llevándome tu cabeza y tus armas, las pusiera en las manos de Panto y de la divina Frontis. Pero no se diferirá mucho tiempo el combate, ni quedará sin decidir quién haya de ser el vencedor y quién el vencido.» (CANTO XVII).

En Roma, uno de los poetas más grandes fue Virgilio. Sus obras, junto con las de Séneca, Cicerón, Ovidio, Aristóteles y Platón, se han leído continuamente desde la Edad Media hasta el presente. Los últimos diez años de su vida los pasó Virgilio trabajando en los doce libros de su epopeya La Eneida, que se basó en la Odisea y la Ilíada de Homero. Su epopeya, que también es la epopeya nacional de Roma, ha influido en la literatura durante siglos. Escrito en hexámetro dactílico, Virgilio convirtió los relatos fragmentados de las andanzas de Eneas en un mito fundacional apasionante, una epopeya nacionalista que vinculaba simultáneamente a Roma con leyendas y héroes troyanos:

Yo que en la tenue flauta campesina toqué de joven,

y dejando luego las selvas, obligué a los vecinos campos

a que obedeciesen al ávido labriego,

ahora canto las terribles armas de Marte y el varón que,

huyendo de las riberas de Troya por el rigor del Hado,

pisó el primero Italia y las costas Lavinias.

Largo tiempo anduvo errante por tierra y por mar,

arrastrado a impulso de los dioses, por el furor de la rencorosa Juno.

Mucho padeció en la guerra antes de que lograse edificar la gran ciudad

y llevar a sus dioses al Lacio,

de donde vienen el linaje latino y los senadores Albanos,

y las murallas de la soberbia Roma (LIBRO I).

Esta obra pasó a ser un texto de referencia en el sistema educativo romano. Sus primeros libros se convirtieron en algunos de los más citados por los autores latinos posteriores y, como curiosidad destacada queremos resaltar que el mismísimo Virgilio es el personaje que guía a Dante Alighieri en su grandiosa Divina Comedia, obra escrita más de 1300 años después de la muerte del poeta latino.

Desde la antigüedad clásica, el ser humano optó por los versos para narrar grandes historias. Era la epopeya un gran poema narrativo que daba voz a batallas y héroes para poblar el imaginario colectivo, para ofrecer al mundo una historia popular y una memoria en la que mirarse. Afirma Martínez que “el héroe y el miles gloriosus[1], la tragedia y el esperpento, el canto épico y la burla de la caballería feudal no son sino el haz y el envés de casi toda la literatura europea”[2]. Y no deja de ser lógico. La literatura recoge aquellos acontecimientos o inquietudes que son cercanos a la vivencia humana, y ¿hay algo más terriblemente familiar y constante en nuestra historia que los conflictos?

En varias obras inaugurales de las literaturas clásicas está presente el tema de la guerra, vinculado al ideal épico y, de forma más concreta, a la epopeya. El gran poema Mahabharata, por ejemplo, narra la disputa entre dos dinastías que optaban al trono de un reino al norte del río Ganges. Además del relato bélico, la obra ―formada por más de doscientos mil versos― incluye leyes y disquisiciones morales y filosóficas. Pero de las dieciocho partes en las que está dividida, cinco están completa y específicamente destinadas a mostrar cómo se produjo la batalla entre los dos ejércitos contendientes.

La lengua hebrea, por otro lado, inmortaliza el Libro de Josué ―integrado en el Antiguo Testamento―. En él se relata la conquista de la Tierra Prometida por el pueblo de Israel a través de un enfrentamiento armado cuya narración, lejos de limitarse a mostrar la lucha, recoge también la estrategia empleada en combate por los bandos en lucha. Esto es así porque “la búsqueda de la tierra prometida supone una aventura colectiva, destinada a crear una mitología de fácil comprensión alrededor del germen de un país y del papel que en él ha cumplido la figura del líder”[3].

La literatura griega clásica ha legado uno de los más influyentes modelos de la literatura bélica a través del denominado “ciclo troyano” al que ya nos hemos referido, y que, compuesto de diversos poemas épicos entre los que se encuentran los textos homéricos Ilíada y Odisea, relataba la leyenda de la guerra de Troya. El enfrentamiento entre los ejércitos griego y troyano aparece como telón de fondo en la Ilíada, que se ocupa de un suceso determinado acaecido en la contienda: el enfrentamiento entre Aquiles y Agamenón y las consecuencias que genera en el desarrollo de la batalla. Además de presentar al principal modelo heroico de la literatura clásica –Aquiles–, la obra destaca por mostrar el carácter destructor y alienador de toda guerra, como demuestra el comportamiento de los personajes de la obra, que alternan actuaciones de una crueldad, una violencia y unas ansias de sangre tan desmedidas como gigantescas con parlamentos serenos y lúcidos. Según Weil:

“El verdadero tema, el centro de la Ilíada, es la fuerza. La fuerza manejada por los hombres, la fuerza que somete a los hombres, la fuerza ante la cual la carne de los hombres se crispa. El alma humana sin cesar aparece modificada por sus relaciones con la fuerza, arrastrada, cegada por la fuerza de que cree disponer, doblegada por la presión de la fuerza que sufre [...]. La fuerza es lo que hace de quienquiera que le esté sometido una cosa. Cuando se ejerce hasta el fin, hace del hombre una cosa en el sentido más literal, pues hace de él un cadáver. Había alguien y, un instante después, no hay nadie. Es un cuadro que la Ilíada no se cansa de presentar[4].

El tema bélico está presente en la tradición griega, además, en numerosos textos de carácter historiográfico. De hecho, a pesar de que en algunas civilizaciones legendarias parecen conservarse primitivos documentos susceptibles de ser considerados textos históricos ―así pueden ser considerados los relieves conmemorativos de batallas en Mesopotamia y Egipto o los libros sagrados de las civilizaciones antiguas―, tradicionalmente se ha venido identificando a la figura de Heródoto con la del fundador de la historiografía y, por tanto, su relato sobre las Guerras Médicas como la primera manifestación de la disciplina.

La fertilidad de la disciplina en la época romana puede ser detectada a través de hitos como la creación de los Anales o las reflexiones que sobre su composición plantea Cicerón, en las que se pone de manifiesto la relación entre los textos históricos y los épicos:

“Es verdad que la sucesión cronológica de los anales por sí misma nos atrae solo medianamente, como si se tratara de una enumeración de fechas del calendario, por el contrario, las peligrosas y cambiantes vicisitudes de un hombre extraordinario con frecuencia despiertan admiración y suscitan el interés, la alegría, la pesadumbre, la esperanza y el miedo; si encima concluyen con un desenlace sorprendente, el espíritu rebosa con el agradable deleite de la lectura”[5].

Las palabras del pensador romano, tomadas de su tratado Sobre las leyes, evidencian cómo en la época clásica la preocupación principal de quienes abordaban textos históricos no se refería a la veracidad y a la exactitud de los hechos ―pues se escribía sobre acontecimientos públicos, conocidos por gran parte de la sociedad―, sino, más bien, a la obligación de relatar hechos significativos por su carácter ejemplar. Los modelos épicos a los que parece aludir la cita de Cicerón pueden, por sus características formales, atraer de forma más efectiva a los receptores de los textos y, por tanto, cumplir mejor con su función moralizante a pesar de que acostumbren a referirse a sucesos legendarios ―que, no obstante, suelen partir de una base real―.

El afán de la epopeya clásica, a medias entre lo moralizante y lo historiográfico, no deja de desnudar el alma humana y su obsesión con el conflicto como modus vitae. Convertida en un lugar común a lo largo de los siglos, la interpretación de la guerra con

un acto heroico subraya su condición inevitable. El fenómeno bélico es interpretado así

como un acontecimiento del que nadie es capaz de sustraerse, como una prueba con la

que necesariamente hay que enfrentarse y como una forma de acción valerosa que

revela la esencia de la vida y del hombre. Tendrá que pasar el tiempo para que empecemos a cambiar el

tratamiento de los conflictos en poesía. Para que pase del canto al grito. Eso será en los siguientes capítulos.

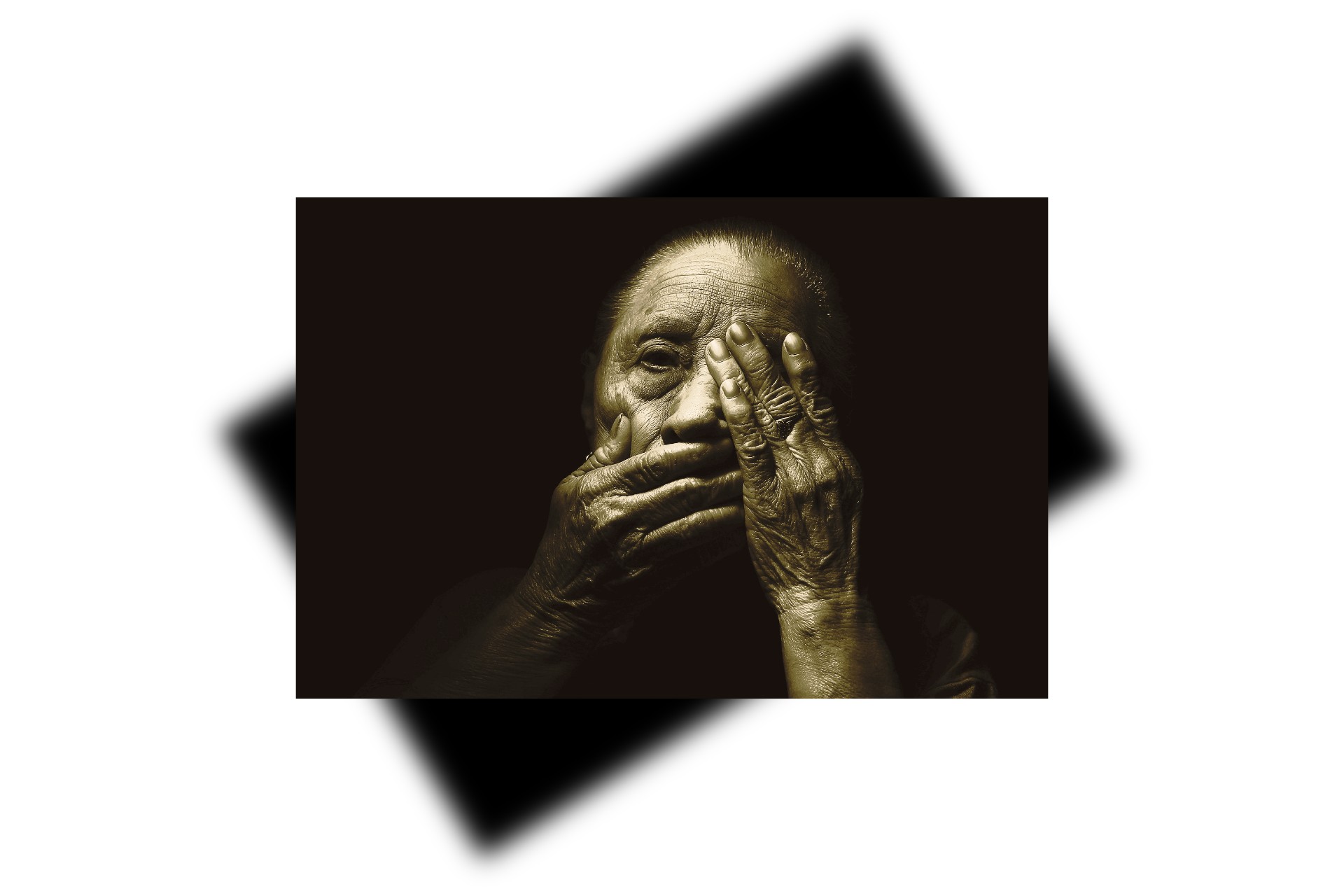

¿Adónde vas, mujer?,

me gritó el soldado.

Voy a por leche para el bebé,

le contesté.

Guárdate de las bombas,

necia.

¿no ves que el cielo está ardiendo?

Yo no veo fuego,

soldado,

por fin le grité.

Solo veo miedo,

arriba y abajo.

Desde donde yo miro

solo hay terror emplomado

y manos de pezón seco

con las palmas hacia arriba.

Aquí no llegan las bombas,

soldado,

porque no caben entre

entre los campanarios reventados

y los tejados de sangre.

No me grites, soldado,

por dios,

que ya grita mi nene

tan alto

que hiede a pólvora su llanto

y los oídos me chillan

como lunas oscuras

dando latidos de leche agria.

©Rosa Galdona.

[1] Se refiere este término a la figura antagónica del héroe, el soldado fanfarrón o mercenario, en alusión a una de las obras más conocidas del dramaturgo latino Plauto titulada así (Miles gloriosus).

[2] MARTÍNEZ, Jesús Felipe (2003): “Si hay alguien más abyecto que el verdugo es el ayudante del verdugo”, República de las letras: revista literaria de la asociación colegial de escritores, 79, pp. 137-148.

[3] BALLÓ, Jordi, y Xavier PÉREZ (2003): La semilla inmortal. Barcelona, Anagrama.

[4] WEIL, Simone (1941): “La Odisea, o el poema de la fuerza”, ensayo traducido de la autora en http://hjg.com.ar/txt/sweil/sw_iliada.html

[5] CICERÓN, “A sus amigos”, incluido en J. C. Fernández Corte y A. Moreno Hernández, eds., Antología de la literatura latina. Madrid, Alianza, 1996, pp. 210-212.

Puedes leer mi artículo anterior en este enlace: El sujeto femenino en poesía.

PINTORES - ILUSTRADORES - FOTÓGRAFOS

FIRMA INVITADA

EL SASTRE DE LAS LETRAS - Roberto Clemente Suárez

TRAZOS Y PALIQUES - José Vidal Bolaños

NAVEGANDO POR LA RED - Lola May

DESDE MI BALCÓN - José Luis Regojo

FRASES Y REFLEXIONES PARA AYER, HOY Y MAÑANA - Albertine de Orleans

RELATOS DE CINE - Luis Alberto Serrano

MEMORIAS CON HISTORIA - Gloria López

HACEN NUESTRA HISTORIA - Rosa Galdona

DE FILOSOFÍA, FEMINISMO Y OTROS ASUNTOS - Ana Hardisson

MISCELÁNEA TRADICIONAL - Moisés Rodríguez

PALABRAS DEL ALMA - Balbina Rivero

CALDERÓN DE LA TARTA - Ana Nayra Gorrín

ARCOIRIS DE CUENTOS - Tania Ramos

LA VOZ DE ARICO - María García

CONTANDO CANCIONES - Matale Arozena

LA MEMORIA INTACTA - María de la Luz

VOCES DE LA ATLÁNTIDA - Carlos Castilla

AMAR EL AMOR - Lange Aguiar

LETRAS Y COLORES - Juan Francisco Santana

LA MAGIA DEL TEATRO - Ina Molina

RELATOS

UN PASEO POÉTICO

ARTÍCULOS

ALISIOS DE VERSO Y PROSA

HIPERBÓLICA LETRA

ENTREVERSOS

TERTULIACTE

- actecanarias@gmail.com

- +34 671 168 903

- Santa Cruz de Tenerife

Añadir nuevo comentario